Von GPS bis Sensorik. Best-Practice-Beispiel „Städtische Betriebe Heidenheim (D)“

der Städtischen Betriebe Heidenheim (D)

Die elektronische datenbasierte Technologisierung ist mittlerweile soweit fortgeschritten, dass dieses Werkzeug auch im Winterdienst sehr einfach und schnell mit einem konkreten Mehrwert eingesetzt werden kann. Vor allem, weil Sensoren bereits seit Jahren in den unterschiedlichsten Bereichen der Industrie entwickelt verbessert und zu großen Stückzahlen eingesetzt werden. Dadurch sind die Preise bereits deutlich gesunken. „Anders ausgedrückt, ist das schon lange keine Raketenwissenschaft mehr. Aus unserer Sicht ist es so weit, dass wir diese Technik zu unserem Vorteil nutzen MÜSSEN“, sagt Benjamin Beck, Fachbereichsleiter der Städtischen Betriebe Heidenheim (D), der den neuesten Stand dieser Technologie am Beispiel der Stadt Heidenheim vorstellte.

„Der Einsatz künstlicher Intelligenz wird immer schneller und in immer mehr Anwendungsrollen völlig normal. Sensoriken unterschiedlichster Art können also künftig eine entscheidende Rolle spielen, wenn es um Effizienz oder nachhaltige Arbeit geht. Mit diesem Beitrag sollen einige ,Best-Practice’-Beispiele genannt werden, die zwischenzeitlich auch im Alltag unserer Meister*innen, Vorarbeiter*innen und Winterdienst-Einsatzleiter*innen genutzt werden“, so Beck.

Sensorik an Stadtbussen

In Heidenheim arbeitet man schon seit vielen Jahren eng mit der Verkehrsgesellschaft zusammen. Im Winter melden die Fahrer*innen über die Einsatzzentrale telefonisch dem Winterdienst, dass die Straße auf ihrer Strecke langsam anzieht oder es bereits örtlich glatt ist. Beck: „Dieser Frühindikator ist sehr wertvoll für unsere Einsatzleitung. Denn die Buslinien decken sich zu 80% mit den Straßen unserer ersten und zweiten Räumkategorie. Die Busse befahren also im Halbstundentakt alle Streckenabschnitte, die gefährlich und verkehrswichtig sind. Wieso nicht einfach den Stadtbussen je einen Temperatursensor verbauen, der für uns vollautomatisch die Oberflächentemperatur misst?“ Dieser zunächst einfach klingenden Aufgabe hat man sich den letzten Jahren gewidmet. Im Jahr 2023 hat man im Rahmen der Smart City Modellkommune „Aalen-Heidenheim gemeinsam digital“ mit den dort Mitarbeitenden den Durchbruch geschafft. In Kooperation mit einem Sensor-/Hardwarekomponentenhersteller wurde eine Box entwickelt, die sehr einfach, autark und unsichtbar in nahezu jedem bewegten Fahrzeug verbaut werden kann. In gegenständlichem Einsatzbeispiel wird sie im Bus vorne zwischen den Scheinwerfern hinter der Abdeckung direkt auf das Zündungsplus geklemmt. Sobald der Bus gestartet wird, fährt die Technik hoch und kommuniziert über LTE an den Server der Wahl.

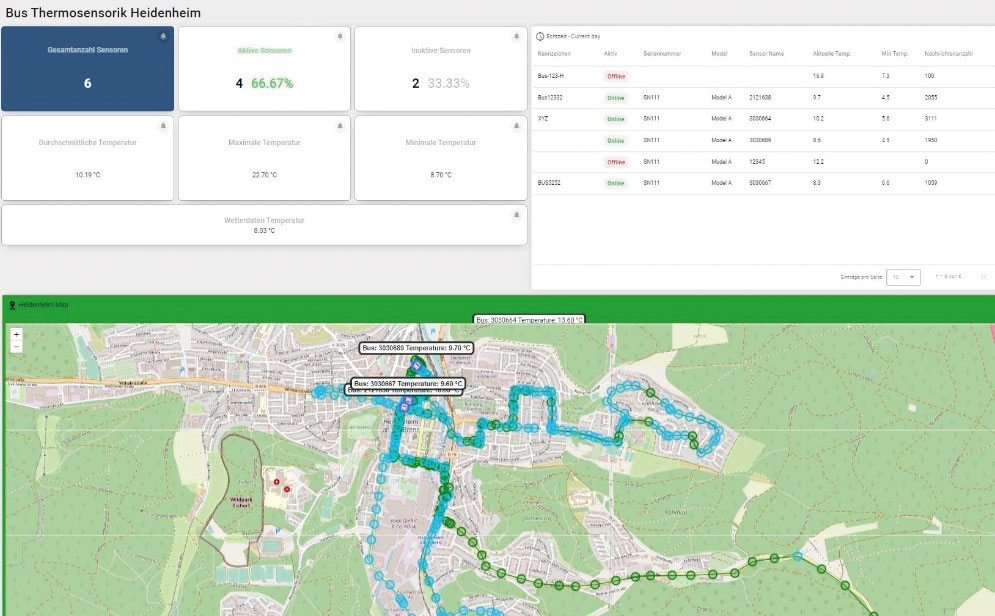

Der Sensor misst alle 15 Meter die aktuelle Oberflächentemperatur und überträgt den Datenstrang gekoppelt mit dem GPS Standort. Da die Stadtbusse an Ampeln, in Bushaltestellen oder dem Busbahnhof mehrmals je Runde einige Zeit mit laufendem Motor stehen bleiben, wird bewusst alle 15 Meter gemessen und nicht Sekunden. Dadurch wird sehr viel unnötige Datenmenge respektive Datenmüll vermieden. Die Ansicht der Daten wurde über eine Open-Source-Plattform realisiert. Hier kann der Nutzer auf einen Blick die durchschnittliche, maximale und minimale Straßentemperatur erkennen. Darunter werden die aktuellen lokalen Wetterdaten angezeigt.

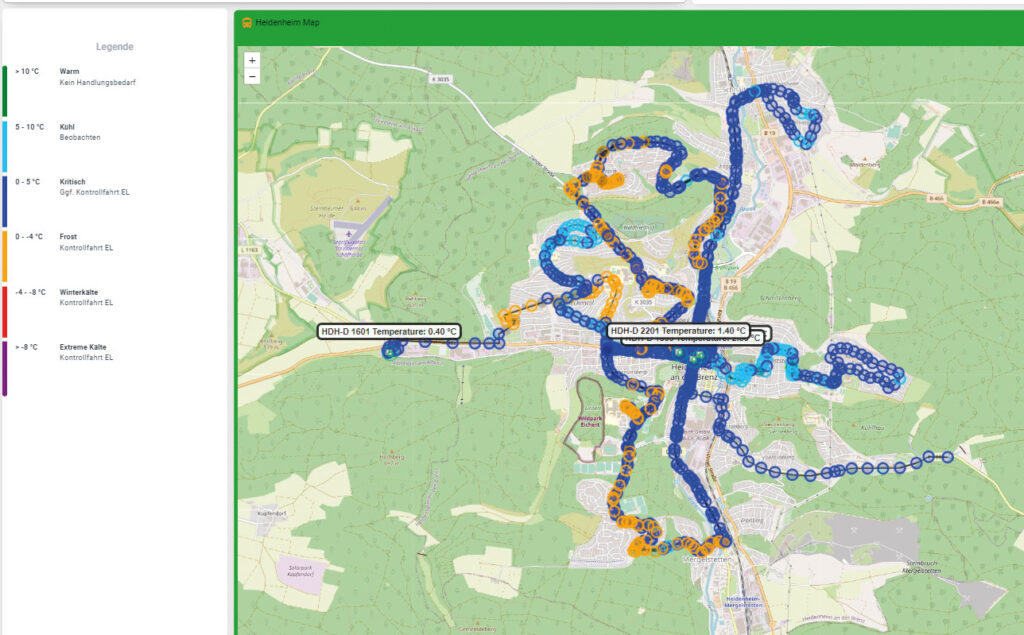

Auf der Karte bilden die einzelnen Messpunkte die entsprechende Buslinie. Die Messpunkte zeigen dem Einsatzleiter intuitiv anhand der Farbe, wie viel Grad auf der Fahrbahn gemessen wurde.

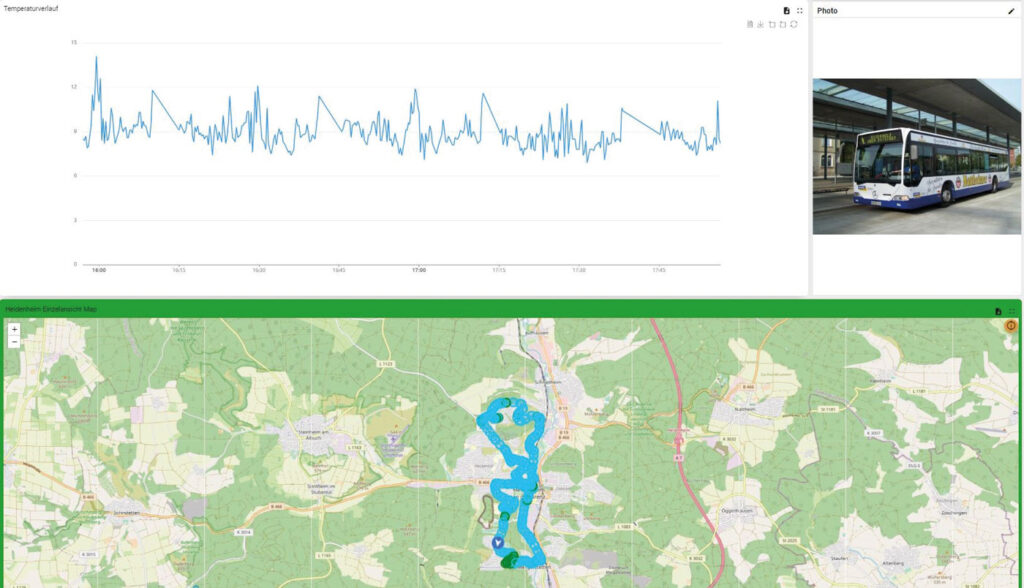

Jeder einzelne Messpunkt kann per Mausklick detailliert betrachtet werden. In der Kartenansicht einer konkreten Buslinie kann man in einer Grafik den Temperaturverlauf und die konkrete Höhe über Normalnull erkennen. Mit der Fülle dieser Daten kann der Einsatzleiter also nun noch genauer das Wettergeschehen beobachten und damit noch besser, schneller und effizienter Einsätze auslösen.

Die Sensorik wird das ganze Jahr laufen, sammelt also 365 Tage 7 Tage die Woche Daten. „Die Daten versuchen wir nun im Sommer z.B. für die Identifikation von Hitzeinseln zu nutzen. Weitere Nutzungsideen werden sich sicherlich noch ergeben“, so Beck. Bereits jetzt mache man sich Gedanken, wie man das System noch weiter entwickeln oder ausschöpfen könne:

„Erste Weiterentwicklung: Wir versuchen, mit der Box neben der Oberflächentemperatur mit einem zweiten Sensor den Straßenzustand (trocken, nass, …) zu messen.

Zweite Weiterentwicklung: „Wir versuchen, die Wetterprognose in Verbindung mit den vor Ort gemessenen Werten (Wetterstation + Glättemeldeanlage) zu kombinieren und ebenfalls in diesem System anzuzeigen. Dadurch würde eine noch bessere und kurzfristigere Vorhersage entstehen. Hier wäre eine Interpretation einer KI interessant“, erklärt Beck. Und: „Innerhalb des Smart City Projektes war es uns wichtig, dass wir eine Lösung entwickeln, die ,Open Source’ ist. Dies bedeutet, dass sie von anderen Städten aufgenommen und ebenfalls schnell und einfach eingesetzt werden kann.“

GPS/Telematik im Winterdienst

Der Vorteil des Einsatzes von GPS/Telematik im Winterdienst ist in bisherigem Verständnis schnell erklärt. Es unterstützt die Betriebe automatisiert bei der Erfassung gerichtsverwertbarer Daten. Die Einsätze müssen nicht mehr zeitaufwändig von jedem Fahrer handschriftlich dokumentiert und anschließend 10 Jahre in Ordnern archiviert werden. Zwischenzeitlich kann man diese Technik aber auch bereits viel umfassender einsetzen.

- Live-Daten: Durch anzeigen des Live-Standortes fällt die Disposition der im Einsatz befindlichen Fahrzeuge deutlich leichter. Die Einsatzleitung sieht auf einer Karte auf dem Bildschirm, wo sich welches Fahrzeug befindet. Anhand dieser Information kann er das tatsächlich nächste Fahrzeug zur Einsatzstelle leiten. „Bis dato“, so Beck, „war ein ,Blindflug’ normal, was logischerweise in einigen Fällen zu falschen Dispositionen und damit längeren Einsätzen führte. Die Einsätze waren nämlich erst mit der Übertragung in der Garage nach dem Einsatz sichtbar.“

- Routenführung: Durch Ausstattung des Führerhauses mit einem Tablet können die Fahrzeuge ähnlich einer Navigationssoftware durch den Bezirk geleitet werden. Neben der Anzeige und der Sprachausgabe zur konkreten Navigation können auch Informationen wie „Streuen“, „Pflug heben oder senken“ oder freie Texte „Bushaltestelle mit räumen“ ausgegeben werden.

- Automatische Streumenge: Durch einen Sensor am Fahrzeug kann vorne gemessen und hinten automatisiert die richtige Streumenge ausgegeben werden. „Diese Technik gibt es bereits seit einigen Jahren, leider allerdings nicht von allen Streuautomatenherstellern“, sagt Beck. Hierzu sein Innovationsgedanke: „Wenn der Streuer ja bereits seine Streumenge automatisiert ausgeben kann und das Fahrzeug weiß, wo es ist, weshalb versuchen wir dann nicht, diese beiden Informationen zu vereinen, und geben künftig die Streumenge und die Streubreite GPS gesteuert vollautomatisiert aus? Damit könnte der Streuautomat also selbstständig beim Erreichen einer mehrspurigen Straße breiter stellen, damit den Mitarbeitenden entlasten und für mehr Winterdienstqualität sorgen.“ Was so simpel klinge, sei es leider auch hier nicht: „Die Streuerhersteller wollen sich nur ungern in die Daten eingreifen lassen. Sie haben das Gefühl, jemand würde ihnen in die Karten schauen’. Hier leisten wir gerade noch Vermittlungs- und Aufklärungsarbeit.“

Sensoriken in Silos und Tanks

Das Problem: Bisher ist der Füllstand in Silos oder Soletanks oft gar nicht sichtbar. Man muss selbst hinfahren oder schätzt grob über die Entnahmehäufigkeit – beides ungenau und zeitaufwändig.

- Sensorik in Streugut-Silos: Füllstände werden automatisch erfasst und gesammelt am PC angezeigt. So lassen sich Engpässe oder plötzliche Verluste vermeiden. Die Sensoren sind einfach einzubauen („Plug & Play“), laufen über Handynetz batteriebetrieben oder per Stromanschluss und liefern jederzeit verlässliche Werte mit Historie.

- Sensorik in Soletanks: Auch hier ist die Umsetzung simpel: Sensor montieren, Leer- und Vollstand einmal einmessen – fertig. Ab dann sind die aktuellen Füllstände jederzeit in der Übersicht online abrufbar, ohne Kontrollfahrten vor Ort. Wie oft die Daten abgerufen werden sollen, kann individuell bestimmt werden und beeinflusst natürlich auch die Batterielebensdauer. In Heidenheim hält die Batterie in der Regel 2 Jahre.